重庆“四普”新发现文物推介:一段见证山乡巨变的绝壁公路 ——下庄“天路”鸡冠梁路段

当前,重庆市第四次全国文物普查第二阶段实地调查已全面完成,顺利转入第三阶段。各级四普办勠力同心、奋进争先,完成“三普”文物复查25908处,调查新发现文物3000余处。新发现文物调查立足地域文化,覆盖特色资源,凝练人文精神,突出重庆辨识度,具有较高的历史、艺术、科学价值。本期介绍新发现文物—下庄“天路”鸡冠梁路段。

下庄“天路”鸡冠梁路段

下庄“天路”,一段不平凡的当代愚公奋斗史

“山凿一尺宽一尺,路修一丈长一丈,就算我们这代人穷十年苦十年,也一定要让下辈人过上好日子。”2021年2月25日,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,习近平总书记引用“时代楷模”重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记毛相林的话,肯定这种艰苦奋斗、苦干实干、用自己的双手创造幸福生活的精神。1997年—2004年,毛相林带领村民们用了7年时间,在悬崖绝壁上凿出了一条8公里的出山路——下庄“天路”。2024年,巫山县四普办按照“四普”关于近现代重要史迹及代表性建筑的认定标准,将下庄“天路”中最险峻的鸡冠梁路段登录为新发现文物。

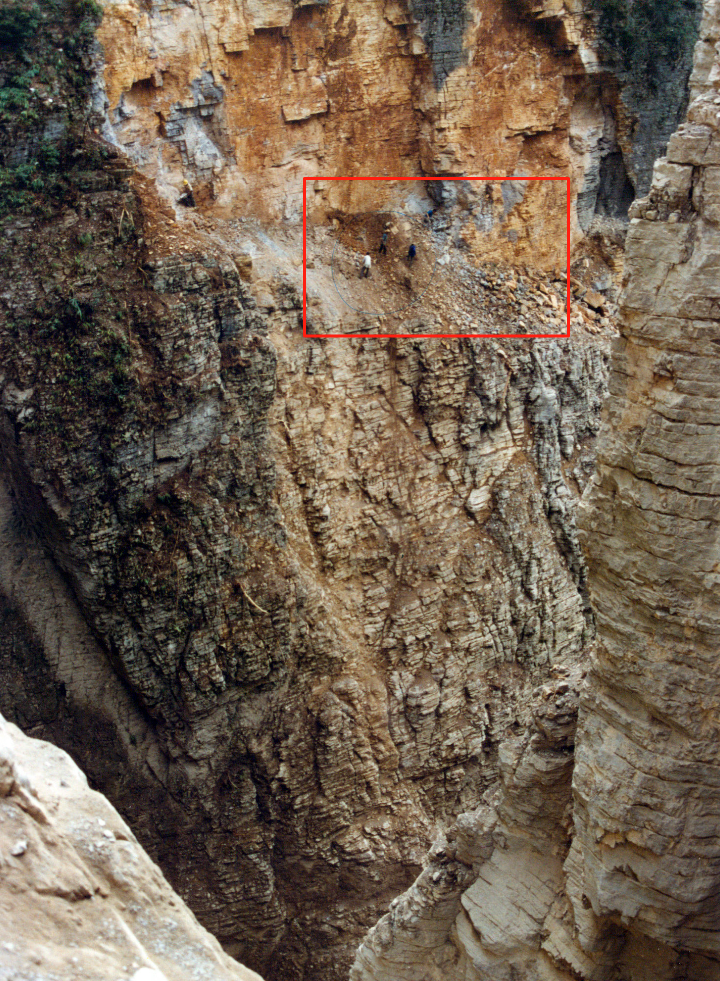

鸡冠梁施工现场(标记处为施工的村民们)

一段当代公路,为何登录为新发现文物

建成于2004年的下庄“天路”鸡冠梁路段,为何能被认定为近现代代表性建筑(交通道路设施类)不可移动文物?市、区两级四普办经过实地调查、现场调研、深入交流、充分论证,给出了具体答案。

符合“四普”认定标准——具有时代特征并在一定区域范围具有典型性。下庄“天路”全长8公里,其中鸡冠梁路段长约300米,宽度在2.8—5米之间。这与当前农村道路建设路面宽度不能小于3.5米的最低标准有着显著差别。该路段两侧为近乎垂直的悬崖,两岸间最窄处不足10米,形成“一线天”景观。此路段是改革开放以来西南地区山乡巨变的见证与载体,是西南山地乡村道路建设的典型代表,体现了传统营造智慧与现代交通技术的融合。依据“四普”不可移动文物关于近现代重要史迹及代表性建筑的认定标准,该路段不仅是“具有时代特征并在一定区域范围具有典型性的”,同时兼具较高的历史、科学、艺术等价值。

特殊的历史意义——见证中国共产党带领人民群众不甘落后艰苦奋斗的伟大历程。曾经的巫山县下庄村几乎与世隔绝,山大沟深、交通阻隔、边远贫困,一些高龄老人一辈子没出过村。在村支书毛相林的带领下,下庄人历经7年艰辛,终于打通了与外界顺畅沟通的第一条路,下庄村到县城的时间由2天直接缩短到一个半小时。这段路见证了一代下庄人发扬自力更生、艰苦奋斗精神,自立自强改善自然环境、创造美好生活的珍贵历史;为巫山县竹贤乡实施脱贫攻坚和乡村振兴作出了巨大贡献。这段路在改革开放和社会主义现代化建设新时期,以及中国特色社会主义新时代背景下,具有特殊的历史意义。

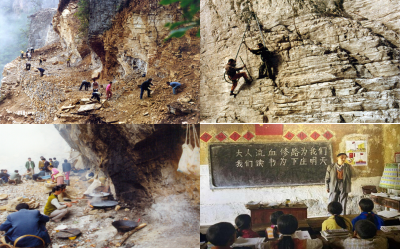

下庄村修路纪实

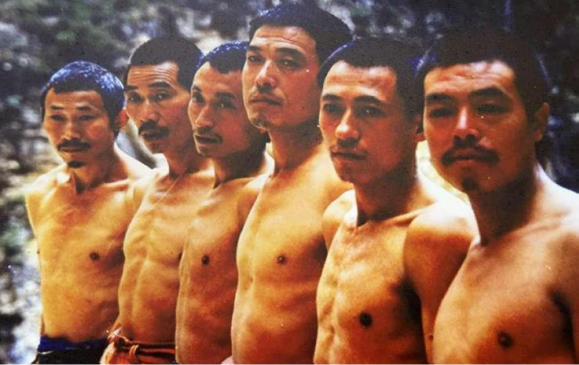

修路留影中,左边三位为村民、右边三位为党员或村干部

科学与艺术价值的交融——下庄人民适应和改造自然环境,将现代道路科学技术与民间经验智慧结合在一起的具体实践。下庄村地属峡谷型喀斯特山地区,四周绝壁环绕,被“锁”在巨大的“天坑”之中。道路修筑随山就势,蜿蜒崎岖,形成“挂壁公路”。为节约成本,下庄村民就地取材,把从岩壁上凿下来的石头作为道路的堡坎石,采用片石堆砌扩展道路宽度,没有水泥就用泥巴回填缝隙,毫厘必争、一点一滴地“抠”出一条路。鸡冠梁路段与山势浑然一体,展现了交通工程与环境有机结合的壮美场面,与村落民居、田园风光互相依存,道路规划设计、施工技术具有鲜明的时代印记。

下庄“天路”全景

“四普”成果转化,彰显重庆辨识度

下庄“天路”开通后,下庄村经济迅速提升,村民生活水平与人居环境显著改善。2024年,下庄村人均可支配收入达22000元,是修路前人均300多元的70多倍,村里70%的农户都拥有了轿车。下庄先后获评建党百年红色旅游百条精品线路、中国三峡党性教育教学基地、“大思政课”实践教学基地——脱贫攻坚、乡村振兴专题实践教学基地、第一批重庆市党员教育培训基地、重庆市爱国主义教育基地等。2024年下庄党校培训3009人次,开展研学活动9批次,下庄“天路”现场教学227场次。

将鸡冠梁路段登录为重庆“四普”新发现文物,将深化下庄“天路”历史价值与人文价值的挖掘阐释,弘扬脱贫攻坚精神,助推下庄“以文塑旅、以旅彰文”文旅深度融合,促进中华传统美德的传承与发扬。

下庄村研学活动

下一步,重庆市四普办将继续按照“应查尽查、应保尽保”原则,边查边保,并推动普查成果有效转化。以“四普”持续讲好重庆故事,不断擦亮巴渝文化名片,着力打造更多“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的标志性成果。

市四普办实地调研并与毛相林支书深入交流

国务院部门网站

地方政府网站

部门政府网站

区(县)政府网站

省区市文化旅游系统网站